Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора. Часть 1

Автор – Лев Худой

Историчность существования Монферрана под большим вопросом, потому что у него нет таких признаков реальности, как наличие потомков и могилы столь выдающегося деятеля, хотя он был женат, и умер относительно недавно. Подробности тут http://levhudoi.blogspot.ru/2015/02/blog-post_21.html

***

Начали вырубывать заготовку под колонну в 1830 году, установили на Дворцовой площади в 1832 году, а торжественное открытие законченного монумента произошло в 1834 году.

Вес колонны обычно указывается 600 тонн, и это соответствует ее размерам и плотности гранита. Но, это готовая колонна. А в незаконченном виде, в котором ее везли в Питер и устанавливали, она весила больше - 700 тонн.

Новый альбом можно посмотреть на сайте Национальной Российской Библиотеки. (Или в несколько худшем качестве тут http://and110.ucoz.ru/gub/piter/03/sam.html).

Вот что говорит и показывает официальная версия:

Благодаря усилиям рабочих и находчивости Яковлева удалось благополучно отколоть глыбу гранита немногим более 30 метров, а толщиной около 7 метров. Вес глыбы составлял свыше 230 тысяч пудов. (около 4000 тонн, или 70 железнодорожных вагонов груза, то есть 2-3 поезда!).

То есть, была вырублена квадратная в сечении заготовка, каждая сторона которой вдвое толще будущей колоны. Значит, из нее можно было вырезать ровно 4 колонны! Где остальные 3 колонны? В Баальбеке?

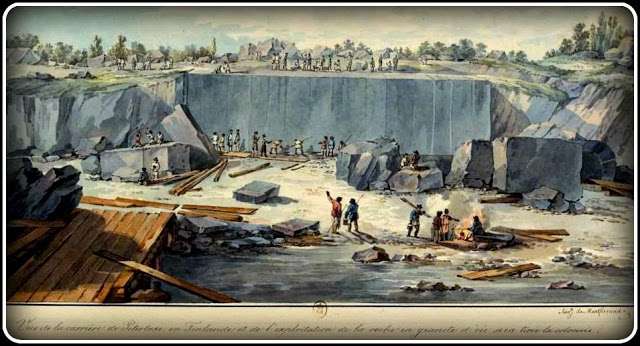

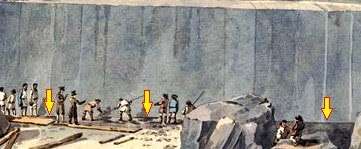

Так Монферран изобразил в своем альбоме 1836-го года на 51-й странице отделение каменной глыбы от скалы. И в таком состоянии каменоломня была, скорее всего, аж в 1830 году, в начале вырубки, ибо это начальный этап процесса. Потому что в июне 1832 года колонну уже увезли оттуда.

Обратите внимание - кувалдами лупили вертикально сверху вниз, чтобы отделить горизонтальную заготовку от скалы сбоку. Это понятно. Но как эту заготовку отделить снизу? Об этом текстовые источники умалчивают. (Я не нашел). Судя по рисунку, мужики вгрызались под глыбу (на 7 метров), проделывая углубление выше человеческого роста, чтобы, стоя под глыбой, махать сверху вниз кувалдой.

Тогда возникает вопрос - под эту заготовку ставили опоры, чтобы она на них оказалась после отрубывания сбоку? Или она после отрубывания свободно падала с высоты 2.5 метров? А если 4000 тонный гранитный монолит треснет при падении? Весь титанический труд сотен людей насмарку?

Но, самое главное, - какой должен быть лом, чтобы отколоть 7 метров гранита? Где такие 7 - метровые ломы берут?

Но, самое главное, - какой должен быть лом, чтобы отколоть 7 метров гранита? Где такие 7 - метровые ломы берут?И еще. Если бить по лому такой длины, то ничего им не выбьешь. Он будет сам гнуться от ударов, "играть". Все равно, что пытаться забить тонкий гвоздь полметровой длины. Нет абсолютно твердых материалов. При ударе любой лом сжимается на какую-то долю от длины. Чем больше длина, тем больше он будет сжиматься и гнуться от удара, не доводя силу удара до противоположного конца. В общем, будем считать, что это не лом, а измерительный инструмент.

Чтобы отделить толстую глыбу, не обязательно пробивать отверстия на всю толщину, достаточно сделать отверстие на малую часть толщины, а потом гранит расколется на всю толщину.

Взято отсюда http://www.stonestructures.org/html/marble_hills_vermont.html

А теперь посмотрим картинку того же Монферрана из его более раннего альбома 1832 года:

Но еще более удивительно то что нет никакого 2.5 метрового подкопа снизу. Более того, и не будет. Потому что торчащая из земли гранитная скала как раз имеет высоту 7 метров (более трех человеческих ростов).

Так что вопрос остается открытым. Тем не менее мы видим очень четкую ровную линию под этой глыбой:

Может быть, слой гранита был ограничен снизу, то есть, гранитная скала не уходила на глубину, а стояла на какой-то поверхности или разные слои гранита лежали друг на друге? Но, почему линия разделения такая ровная словно искусственная?

Это напоминает новые обстоятельства, открывшиеся в 2014 году при раскопках в Баальбеке. Оказалось, знаменитый Южный камень, скорее всего, отрезан снизу от скалы горизонтальным разрезом. Линия разреза обнажилась, когда сняли слой почвы под камнем:

И еще. На еврейском ролике каждый рычаг дергает один герой. А в русском варианте по 40 героев-Сухановцев:

в них вставляли железные желоба, а в желоба — по два кованых клина. По команде молотобойцы тяжелыми кувалдами одновременно ударяли по клиньям, пока в скале не появлялась трещина. В нее вставляли железные рычаги с кольцами и канатами. За каждый канат одновременно бралось и тянуло по 40 человек.Это ж какой толщины должны быть железные рычаги, чтобы они не согнулись от 40 богатырей? Ведь что такое рычаг? Это длинная палка, в которой ось вращения находится очень близко к одному концу и очень отдалена от другого, за который тянут 40 человек.

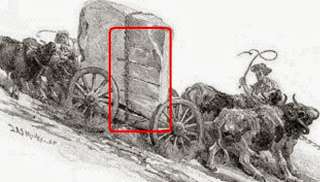

Мы видим совсем не то, что слышим (читаем). Отодвигают не 4000 тонную глыбу, а уже готовый прямоугольный брус толщиной 2 человеческих роста, то есть 3,5-4 метра, вес которого уже близок к весу колонны - около 1000 тонн:

Чтобы измерить толщину монолита, я наложил 2 человека с этого рисунка - одного ближе к нам, второго чуть дальше. Очевидно, толщина монолита примерно 2 человеческих роста, а никак не 4. Пишут, что отодвигали глыбу толщиной 7 метров, а рисуют 3.5. Рисует не абы кто, а лучший рисовальщик и архитектор того времени, руководитель проекта Огюст Монферран. Не может он допускать двукратную ошибку в пропорциях на переднем плане рисунка.

Еще загадка. На первом рисунке из этого же альбома тут была скала около 10 метров высотой. На втором рисунке из старого альбома от нее осталась выровненная скала 7 метров высотой. Теперь мы видим только 3.5 метра. При чем не только заготовка под колонну, но, и оставшаяся часть скалы такой же высоты. Вопрос - где оставшаяся часть скалы позади этой заготовки высотой почти в 3 таких заготовки?

Вершина этой скалы должна достигать верхнего конца рычагов, изображенных на рисунке! И где же она?

Посмотрите еще раз на первый рисунок каменоломни. Куда целый каменный холм провалился? Или он наоборот, улетел? Вместо него на рисунке груда округлых валунов естественного происхождения. Гранитный холм тоже порубали на куски, а на их место натаскали валуны? Силу то мужицкую девать некуда, целый день сидят в офисах за компьютерами, и, поэтому, делали бесполезную работу для разминки?

И, возникает вопрос: кто и как удерживал эти длинные столбы от опрокидывания? Эти 10-метровые столбы с веревками находятся в неустойчивом состоянии. И они не просто вкопаны в землю, а воткнуты в длинную щель. И эти столбы начнут дергать 40 мужиков, они будут раскачиваться. Почему бы им не упасть? Особенно после того как глыба будет опрокинута. А если упадут то мало не покажется. Толщина этих столбов около метра. А мужики прямо под столбами. Вот что дальше пишут официальные историки:

Расчет то сделать можно, бумага все стерпит, но как отрубить так гладко? Разве дело в рассчете?Глыбы откалывались от скалы так ровно, что иностранные инженеры никак не могли понять, как этот не сведущий в геометрии мастер проводил свои точные расчеты.

Как говорится, "Дьявол кроется в деталях". Такие же незначительные детали непонятного предназначения встречаются практически на всех известных древних мегалитических объектах. Это отдельная тема http://laiforum.ru/viewtopic.php?f=120&t=2444. Но такие о тверстьия в Баальбеке наиболее похожи на питерские:

***

Хронология событий по ОВ:

1832

9 июня — начало работ по погрузке колонны на судно. Расстояние от каменоломни до пристани (91,5 м) преодолено за 10 дней.

19 - 21 июня — погрузка ствола колонны на судно.

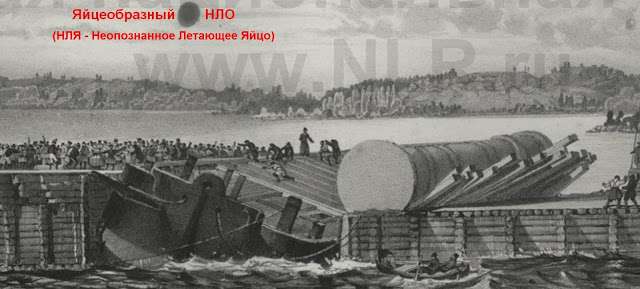

Когда монолит перемещали с причального помоста на судно, деревянные опоры не выдержали столь большой тяжести и обломались. Колонна рухнула в воду и могла уйти на дно моря.

"И один сильный Ангел взял камень,... и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон" (Откровение 18:21 )

А у наших русских христиан-богатырей камень повергается в воду, но не тонет. При чем, по рисунку видно, что доски не слегка надломились, а довольно сильно. Переломились. Их нет более. Чики-брики, ай-лю-лю!

Кстати, каким образом собирались эти доски вытаскивать из-под колонны? Или они бы так и торчали в бок во время плавания?

Также не понятно, что это за странная компоновка судна - тяжелый каменный груз лежал вверху, не под палубой а над ней, высоко над ватерлинией. Судно было крайне не устойчивым и могло опрокинуться. Но, это все мелочи.

Говорят что сторонники ОВ в чудеса не верят, поэтому ни в каких русских богов, строивших Петербург, не верят. А то что колонна "рухнула в воду", но "на дно не ушла" - это у них не чудо. Просто колонна временно стала деревянной. Буратино.

Вот какие официальные подробности сообщаются в другом источнике:

28 брусьев, по которым с помощью воротов камень поднимали на борт, переломились, и колонна, зацепившись за борт, накренила судно http://prochtenie.ru/preview/19060.

Может быть, больше досок не могли положить, потому что они заняли всю ширину колонны вплотную? Длина колонны 27 метров. А 28 досок там что, толщиной около метра были?

Что же это такой гениальный инженер "20-летний юноша, одаренный недюжинным умом" смог отинженерить невозможное, а положить достаточно досок "недюжинного ума" не хватило? Если уж очень хочется сэкономить - проведи испытания. Возьми одну такую доску, поставь на нее большой ящик и насыпай песком, пока она не треснет. И будешь знать сколько их надо для веса колонны. Тоже мне, бином Ньютона!

Однако, ОВ три.

По второй версии обломок скалы, монолит, обрабатывали не в каменоломне, а в Питере, и на судно грузили соответственно не 600 тонн, а все 4000. И они тоже не утонули, а лишь опустились в воду:

Монолит, из которого позднее выточили колонну, весил около 4000 тонн. При погрузке он чуть не утонул, и в течение 48 часов рабочие и солдаты пытались его спасти. 1 июля 1832 года судно прибыло в Петербург, и через 12 дней под руководством В. Яковлева монолит выгрузили на берег. Затем он был обтесан каменщиками и по специальной построенной конструкции на повозке, поставленной на литые катки, доставлен к месту подъема

По одной версии официальной версии в Питер везли круглую колонну весом 700 тонн, по другой версии той же самой официальной версии везли бесформенную глыбу весом 4000 тонн, а затем ее в Питере обтесали.

Но, существует еще и третья официальная версия. Я назову ее "промежуточная":

Глыбу гранита в 1200 тонн вырубили под Выборгом в девяноста метрах от берега залива. Полгода древние строители храмов и пирамид двигали к воде, чтобы погрузить на специально сделанную баржу. Но по Финскому заливу баржу уже тащили английские пароходы.

Она причалила к Адмиралтейскому спуску. На верфи выстроили наклонную эстакаду. Колонну высотой 47,5 метра тащили волоком. Поднимали вручную. Три тысячи человек сделали это за сто минут. Шлифовали, уже поставив, стесав 400 тонн гранита.

Токарева Марина, Санкт-Петербург "Ангел над городом" // Время МН (Москва).- 28.05.2003.- C.8 http://www.biohim.ru/library/847.php

Двое суток колонну удерживали на канатах 300 нижних чинов с унтер-офицерами местного гарнизона и инженерной команды

А кто протянул эти канаты под водой? Водолазы? И за что эти канаты зацепили? За нижних чинов? Почему канаты нельзя было привязать к деревьям? Зачем триста человек держали веревки вместо деревьев или кольев? Сплошная бредятина. Раньше мужики ломы держали вместо табуретки с отверстием, а теперь они канаты держат вместо деревьев и кольев.

Когда монолит перемещали с причального помоста на судно, деревянные опоры, не выдержав чудовищной тяжести, сломались. Колонна рухнула в воду. Чтобы не дать ей уйти на дно, рабочие держали руками громадный камень.

Яковлеву удалось сдержать ее при помощи новых опор.

Тем временем из близлежащей фридрихсгамской крепости были затребованы на помощь шестьсот солдат. Они совершили бросок в 36 верст, в жару, по гористой местности, преодолев это расстояние за 4 часа.

|

|

Спиридон Люис. Первый чемпион по Марафону |

Солдаты с ходу принялись за дело и водрузили колонну на судно. 1 июля 1832 года ее доставили в столицу.

У обычного неподготовленного человека имеется в теле около 380 г гликогена (1500 ккал). Интенсивный бег может легко привести к затратам 600—800 ккал в час, и если эти запасы не пополнять, через пару часов организм их полностью растрачивает (переломный момент происходит обычно на отметке 30 км марафона), и снижается уровень сахара в крови. Это вызывает резко появляющееся чувство сильнейшей усталости и бессилия, «упирание в стену». На этой фазе организм переходит на использование запасов жира, это требует времени, да и жир — менее эффективное «горючее».

Тренировки и специальное питание могут поднять запасы гликогена до 800 г (3500 ккал). Большинство спортсменов используют углеводную диету, а обильный ужин из макарон непосредственно за день перед соревнованием — почти традиция среди марафонцев.

Некоторые исследователи рекомендуют нормальную диету с интенсивной тренировкой за день до гонки.[12]

При спортивных обществах, организующих марафоны, существуют школы бега, которые предлагают индивидуальную подготовку к прохожению марафона. Полгода подготовки — обычное минимально рекомендуемое время.

Марафонскую дистанцию на тренировках пробегать любителю не стоит: это требует слишком долгого восстановления.

Обычно самые длинные дистанции в конце подготовки составляют не более 35 км. Примерно за месяц до марафона темп тренировок значительно снижают, а на последней неделе перед марафоном бегунам-любителям рекомендуют делать лишь короткие (5-10 км) пробежки.

Постоянный темп и поддержание количества воды в организме — два важнейших условия во время прохождения марафона.

На трассе марафона (как правило, каждые 5 км) расположены пункты питания, предлагающие бегунам воду, энергетический напиток и продукты питания (бананы, сухофрукты и т.п.).

Оптимальная температура для проведения марафона около 14—16 °С. Температура свыше +18 °C уже считается опасной для некоторых категорий бегунов, а при температуре свыше +28 °C рекомендуется отменять старт.

Терморегуляция бегуна осуществляется с помощью обдува тела и испарения пота — для этого используется специальная экипировка, питьё на дистанции, правильная тактика и стратегия бега.

Температура же проведения определяется (но не гарантируется) временем года. Обычно это весна или осень, в Дубайском марафоне — зима.

Обычное время старта коммерческих марафонов в первой половине дня приблизительно в 8:30—11:00 утра.

Это только чтобы добежать вообще, и не сдохнуть. А о том чтобы пролететь за 4 часа, надо быть профессиональным спортсменов - бегуном. Единственное объяснение - за ними гнался Самсон Суханов на лыжах.

Может быть они прискакали на лошадях? Я порылся в поисках скорости ирасстояния движения всадников. Информациии мало. Но тут http://vif2ne.ru/forum/0/arhprint/1064405 сходятся во мнении что 30 км - это максимальный дневной пробег лошади. Кони быстро движутся только на короткие дистанции. Но даже если конь выдержит, то всадник очень устает от сильной длительной тряски.

Почему гениальный 20-летний организатор не подстраховался заранее этими 600 чемпионами-биороботами? Все-таки, впервые в документированной истории человечества, перегрузка 600 тонного камня на корабль по доскам. Не шуточное дело. А вдруг треснут 28 экономически выгодных досок? 2 года работы 600 человек - коту под хвост. Лучше перестраховаться. Запросить на пару часов марафонских биороботов.

Вы будете смеяться, но в аналогичной ситуации на 8 лет раньше еще с колоннами для Исакиевского собора тоже участвовало ровно 600 солдат, прямо каббала какая-то:

29 июля 1824 года одно судно с двумя колоннами затонуло между Исаакиевским мостом и Адмиралтейством. Доставивший колонну подрядчик Жербин сам пожелал разгрузить затонувшее судно. Для этого он привлек 40 собственных работных людей и нанял еще 600 солдат, отказавшись от предложенных ему Монферраном услуг Самсона Суханова.

Работы должны были производить в присутствии члена Комиссии по строению Исаакиевского собора инженера-генерала К.И. Оппермана, но в связи с его болезнью 12 августа, в 7 часов утра, к месту событий прибыл президент Академии художеств А.Н. Оленин. Разгрузка судна началась в 10 часов «в присутствии английского посла господина Багота и других господ иностранцев». И была успешно осуществлена. По словам Оленина, вся работа продолжалась не более двух часов; причем ни один канат не лопнул и ни одна веревочка не треснула».

РГИА, ф. 1311, оп. 1, д. 237, л. 18, 38 об. - 40 об. Выдержки и ссылки взяты из: Шуйский В.К. Огюст Моферран. История жизни и творчества. - СПб.: ООО "МиМ-Дельта"; М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. Стр. 98 – 101.

Совсем другую версию этих событий откопала некая Вета_42 в газете "Северная Пчела" за 01 июля 1832 года! №№ 149 и 151. По-видимому, в какой-то библиотеке раздобыла:

Ожидаем на сих днях привезения сюда гранитной колонны для памятника Императору Александру. (То есть, пишет кто-то из Питера)

До вас конечно дошли или ещё дойдут слухи о помехе, случившейся при погрузки сей колонны на судно. Долгом поставляю сообщить тебе как сие происходило. Между пристанью и судном оставалось пространство, аршина в два с небольшим (то есть, около 1,5 метра), в котором должно было построить намост.

К несчастью, этот намост был недовольно тверд; гранитная масса одним концом провалилась, и в то же время сильно накренила судно, которого уже коснулась краем. ... Отсюда отправлены были инженеры с командами и орудиями, для поднятия громады; но сие чрезвычайные меры были не надобны. Наши Русские мужички, пооправившись после первого испугу, разглядели в чем дело, перекрестились гикнули дружно, подняли колонну, и взвалили её на судно. Когда приехали посланные отсюда, дело уже было исполнено. http://realhistory.borda.ru/?1-2-0-00000000-000-40-0

Если так накренилось судно, то, даже если колонна не утонула чудесным образом, ее все равно надо теперь катить на судно не горизонтально, как планировалось, а вверх. А это большая разница. Одно дело бочку катить по горизонтальной поверхности, другое дело ее поднимать вверх. На велосипеде по ровной дороге можно ехать бесконечно, а на подъем сил хватит только на несколько секунд.

Любопытная вещь. Как только хотят нам добавить убедительности в происходящих событиях с тяжестями, так сразу возникают ЧП. Выдержки взяты из книги. В.К. Шуйский "Огюст Монферран История жизни и творчества", стр.194-195

При подходе к острову Варпусари ударились о подводный камень... У самого сильного парохода, именуемого "Николай", переломился большой чугунный вал, на коем основывался весь механизм паровой машины...

Судно качало и било волнами в бок необыкновенным образом так, что подставки, находившиеся внутри судна, и контрафорсы, укрепляющие колонну на палубе, трещали и расходились в своих составах...

Наконец, последовали три столь сильных удара в бок судна, один после другого, что судно во всех своих укреплениях затрещало ужасным образом... Я (подрядчик Василий Яковлев), призвав в помощь Бога, принялся сам забивать в ослабевших местах между контрафорсов и подставок деревянные клинья...

Наконец, волнение стало уменьшаться, и мы, пройдя Толбухин маяк, благополучно пришли на другой день в 6 часов в Кронштадт, откуда, снявшись и дойдя до вех, принуждены были остановиться по причине весьма малой воды, не способной к проходу судна..."

1 июля — судно с колонной пришло в Петербург и встало у деревянной пристани, специально для этого построенной у Дворцовой набережной.

12 июля — колонна по настилу из 35 балок выкачена на набережную. В работах участвовало 768 человек.

28 августа — репетиция подъема ствола колонны, поднятого при помощи воротов на 20 футов

(В другом источнике добавлено что ее успели отшлифовать в Питере перед подъемом).

|

| Не забывайте кликать на картинки для увеличения |

Это второй Монферран. У него:

1. Колонна с кольцевым выступом по середине.

2. Все кольцевые выступы имеют как минимум по 1 заметному порезу по краям этих колец.

3. Нос баржи уже наклонный

4. Забор у наклонной поверхности имеется.

На следующем "кадре" (63-я страница альбома) колонну подкатили к наклонной поверхности:

Вдоль наклонной плоскости тянутся 8 деревянных рельсов для перекатывания по ним колонны. Наличие кольца на колонне выяснить не возможно - колонна слишком далеко. Зато забор исчез. Но, появилось отверстие в верхней части колонны по центру окружности:

Это третий Монферран. У него такая версия:

На следующем "кадре" (64-я страница альбома) колонну уже закатили наверх. И о чудо! Кольцо исчезло! Теперь колонна гладкая. Зато забор опять появился с обеих сторон наклонной плоскости, на гОре медвежатникам! И рельсов стало 9 вместо 8. Жаль, не возможно проверить наличие отверстия в верхней плоскости колонны. Может быть хоть с этим элементом повезет скептикам? Ну хоть что-то должно быть правдивым в официальной версии кроме того что беломедвед боится воткнутых лыж.

Это пятый Монферран с такой версией:

2. Отверстия в центре торца колонны нет (у третьего оно было).

3. На всех трех кольцевых выступах есть 1 или 2 прореза (второй снизу не виден, закрыт колонной, а на верхнем - видны аж 4 прореза.

4. Под наклонной поверхностью никаких проходов для карет нет.

На другой картине Монферана (стр. 68) кабестаны стоят на том же уровне, что и колонна, второго уровня вообще нет. (То же самое будет на картине Денисова):

А шестой Монферран нарисовал колонну с 30-ю квадратными выступами:

Вобщем, Монферранов могло быть уже 6.

Что это значит? Рисунки посвящены не пейзажу, а именно колонне. Она в центре внимания. И не нарисовать крупную деталь на всю окружность колонны посреди ее ствола - невозможно. Как Монферран мог забыть об этом кольце на промежуточном рисунке? На предыдущем и следующем рисунках собственного производства помнил, а на промежуточном забыл? Он что не мог посмотреть на первый рисунок, когда рисовал второй? А когда рисовал третий, то не посмотрел на второй?

И как это никто не указал ему на ошибку в процессе рисования или после? Он что, в качестве отшельника в пустыне это все рисовал? Никого рядом не было?

Я уж не говорю о четырежды исчезающем и появляющемся заборе. Как гадание на ромашке -появился-исчез-появился-исчез-любит-не любит.

Это все равно, что авиаконструктор нарисует самый большой самолет, созданный лично им и забудет сколько у него крыльев - не то 2 не то 3.

А вот если допустить, что это все рисовалось не с натуры, а по фантазии, если дали задание нарисовать процесс установки колонны которого никто не видел - то представить такие ошибки можно.

Кроме Монферрана я нашел еще одного художника, изобразившего наклонную плоскость. Фамилия Денисов. Вот фрагмент картины:

Но, забор на ней - "ни нашим ни вашим" - только до середины доходит. Победила дружба. 1:1. Ура! Денисов выбрал золотую середину. Масткер компромиссов. И волки сыты и овцы целы. Он смог угодить обоим Монферранам (или троим или четырем).

Поскольку, в конце концов, колонна стоит без кольца, то мифотворец, изображавший подъем колонны, мог ничего не знать о работе других мифотворцев.

Скорее всего, другие мифотворцы думают, что нижняя часть колонны, ниже "волшебного" кольца утоплена в отверстие пьедестала и потому эта часть не видна на готовой колонне.

На самом деле, по официальной версии, колонна стоит на гладком пьедестале без всяких креплений, что тоже сомнительно. Поставьте карандаш, стоящий торцом вертикально на столе, долго ли он устоит в случае минимальных землетрясений или порывов ветра? Полагаться на точный рассчет опасно. Чтобы не было как при "точном рассчете" в Пютерлаксе когда треснули 28 досок и колона упала в воду, но не утонула. Печальный опыт имелся.

Если бы Монферран (или тот кто назван именем Монферрана, которого, возможно в природе не существовало) нарисаовал на второй картинке колонну не прямую, а изогнутую или завязанную на узел, то официальные ученые историки тоже не заметили бы? Даже если бы на колонне написал "Слава КПСС! Да здравствует атеизм и здоровый скептицизм! Ленин с нами!" все равно прокатило бы?

После установки колонны могли отрубить лишнюю деталь, нужную только для подъема. Но как эта деталь могла исчезать на промежуточном этапе, а потом вновь появиться? Как же это все совместить? Как любят выражаться у нас на Сириусе "Как скрестить ужа и ежа?"

И, на закуску, еще один рисунок Монферрана с 67-й страницы:

То есть, это третье загадочное кольцо внутри есть и никак не может не есть. Это кольцо необходимо для подвешивания колонны в вертикальное положение. В таком случае все канаты будут держать колонну. Иначе, весь вес пришелся бы только на несколько верхних канатов, привязанных к выступу на вершине.

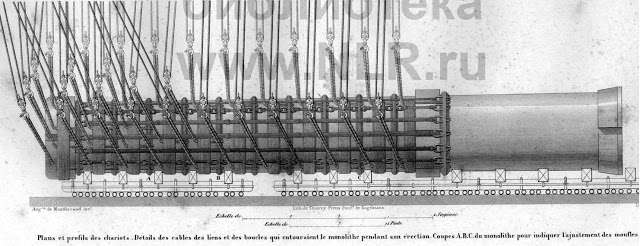

Эта система веревок совсем нелепо выглядит. Если колонну нужно поднять в вертикальное положение, то цеплять надо только за верхнюю часть (на рисунке -- левый конец). С инженерной точки зрения остальные веревки совершенно не нужны.

Я посчитал количество канатов на рисунке - 60 штук. Но это с одной стороны. С 2-х сторон, соответственно, 120. Почти 6 тонн на каждый канат.

А какой вес может выдержать канат? Цитата:

При эксплуатации пенькового каната ГОСТ 30055-93 стоит помнить о том, что рекомендуемая нагрузка составляет 20-25% от разрывной.

Узловые соединения при сплошном канате уменьшают прочность в 2 раза, а концевые узловые соединения двух канатов — в 7-8 раз.

http://hanging.ru/rigging/rope/verevka_penkovaya.html

|

Диаметр

Каната, мм

|

Метров

в бухте

|

Вес бухты,

кг

|

Разрывная

нагрузка, кгс

|

|

10

|

250

|

19

|

628

|

|

11

|

250

|

23

|

740

|

|

13

|

250

|

30

|

980

|

|

14

|

200

|

30

|

1200

|

|

16

|

200

|

39

|

1550

|

|

19

|

200

|

54

|

2080

|

|

22

|

150

|

56

|

2820

|

|

26

|

150

|

60

|

3520

|

|

29

|

150

|

90

|

4400

|

|

32

|

100

|

76

|

5310

|

|

37

|

100

|

100

|

6700

|

|

40

|

100

|

125

|

7900

|

|

48

|

80

|

136

|

10860

|

|

56

|

80

|

188

|

14150

|

|

64

|

80

|

198

|

18000

|

|

72

|

80

|

316

|

22300

|

При эксплуатации пенькового каната ... рекомендуемая нагрузка составляет 20-25% от разрывной.

По проекту Монферрана над ямой установили прочные леса, оборудованные системой блоков с перекинутыми через них канатами. Для наблюдения за подготовительными работами "к поднятию большого колокола из ямы" Монферран вызвал из Петербурга в Москву находившегося в его распоряжении рисовальщика П.И. Волхова (РГИА, ф. 1311, оп.1, д.854, л. 19).

30 апреля 1836 года московский генерал-губернатор пригласил к себе Монферрана и приказал ему приступить к подъему колокола. На следующий день к 10 часам утра в Кремле собралась огромная толпа.

По сигналу Монферрана были приведены в движение вороты, заскрипели от напряжения леса, завертелись блоки, натянулись как струны канаты и, наконец, верхняя часть колокола показалась из ямы. К несчастью, колокол увлек за собой часть металлической решетки, на которой до тех пор покоился

При этом лопнули два каната, один блок сорвался и с силой ударил по лесам. Однако процесс подъема продолжался, и только после того, как лопнули еще два каната, Монферран приказал прекратить операцию.

К великому огорчению, ему пришлось вернуться в Петербург

"для отправления в Москву им назначенных 12 кабестанов и 36 блоков железных, из коих 12 об четырех, 12 об трех и 12 об двух чугунных шкивах"

Кроме того, у петербургского фабриканта П.П. Сазонова он заказал еще "20 канатов в 6,75 дюйма толщиною и в 75 сажень длиною, 10 канатов в 4 дюйма толщиною и в 100 сажень длиною, 2 каната в 1,5 дюйма толщиною и в 100 сажень каждый длиною и 25 стропов разной толщины и меры"

РГИА, 1311, оп. 1, д. 939, л. 5, 10.

В вышеприведенной таблице вся 80-ти метровая бухта каната весит 316 кг, а может поднять 22 000 кг. Разница в весе 70-ти кратная.

После всех дополнительных приготовлений очередной подъем Царь-колокола назначали на 23 июля 1836 года. В этот день в 6 часов 5 минут утра по команде Монферрана солдаты начали вращать кабестаны, и через 42 минуты 33 секунды, к великому удовлетворению присутствующих, Царь-колокол благополучно извлекли из ямы, в которой он находился целый век.

Монферран обратился к министру императорского двора за разрешением опубликовать альбом с описанием истории Царь-колокола, обещая исполнить к нему иллюстрации. Альбом Монферрана с девятью авторскими иллюстрациями был издан в Париже в 1840 году. В следующем году два экземпляра этого уникального альбома, отпечатанного ограниченным тиражом, он подарил Императорской Публичной библиотеке, сопроводив подарок письмом, адресованным ее директору Алексею Николаевичу Оленину.

ОР РНБ, ф. 542. Оленины, д. 257, л. 2.

В.К. Шуйский Огюст Монферран. История жизни и творчества. - Спб.: ООО «МиМ-Дельта»; М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. Стр. 73-74.

Цитирую:

В дальнейшем место Суханова занял Архип Шихин. В частности, 12 июля 1826 года он обязался "перекатить четыре гранитные колонны, лежащие у пристани подле Исаакиевского собора" на расстоянии 24 сажени, для чего потребовал "бревен сосновых длинной четыре сажени, толщиной семь вершков - 100, канату смоленого девятидюймогого - 300 погонных сажень

РГИА, ф. 1311, оп. 1, д.340, л. 7,10.

В тексте толщина канатов 23 см, а на рисунке около 5 см.

Более того, 23 см канат выдержит на подъем 200 тонн. Но колонны Исаакиевского собора весят чуть больше 100 тонн. А поднимать их не надо, только перекатить. Тем более что использовалось несколько канатов. На рисунке их 5. Общей мощностью 1000 тонн!

По официальной версии выходит Александровскую колонну поднимали слишком тонкими канатами, которые должны были порваться, зато Исаакиевские колонны перекатывали сверхтолстыми канатами с 100 кратным запасом никому не нужной надежности.

Читаем официальную версию дальше:

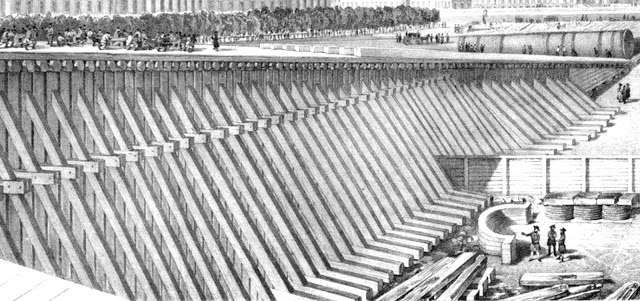

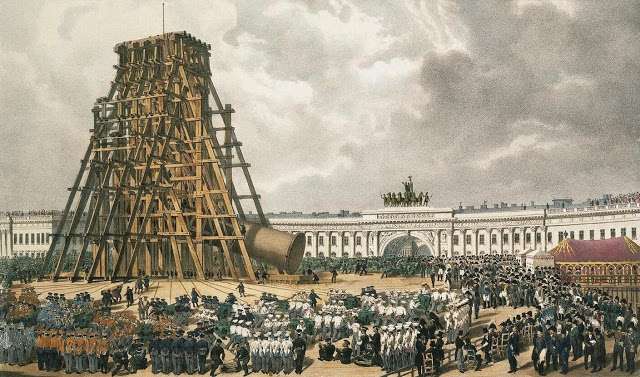

.. в декабре 1830 года была сконструирована[6] оригинальная подъёмная система. В неё входили: строительные леса в 47 метров высотой, 60 кабестанов и система блоков.

30 августа 1832 года для приведения колонны в вертикальное положение на Дворцовой площади потребовалось привлечь силы 2000 солдат и 400 рабочих[7], которые за 1 час 45 минут установили монолит.

Колонна наклонно приподнялась, неспешно поползла, оторвалась от земли и её завели на позицию над пьедесталом.

... Монферран разработал подробную инструкцию по его подъему. Согласно этой инструкции, поднятие колонны осуществлялось посредством 60 воротов, расположенных вокруг лесов в два ряда. Каждый ворот должны были обслуживать 29 человек:

"16 солдат у рычгов, 8 в резерве, 4 матроса для оттаски и уборки каната по мере поднятия колонны, 1 унтер-офицер"

В.К. Шуйский. "Огюст Монферран. История жизни и творчества", стр.199-200.

Кстати, мифотворчество продолжается и в наше время. Здесь http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/05/hm5_7_17.html показана компьютерная реконструкция подъема колонны. Сама колонна выглядит совсем не так как на чертеже Монферрана. На ней уже 2 дополнительных кольца и нет веревочных колец. Но, в данном случае, это не относится к фальсификации, а к реликтовой лесной медведжьей несерьезности тех, кто верит в официальную версию и делал эту компьютерную реконструкцию.

Обратите внимание, для поднятия 700 тонн использовали 60 кабестанов. Запомните, это нам пригодится в дальнейшем.

А теперь обратим внимание на сверхважный момент. Итак.

30 августа 1832 года для приведения колонны в вертикальное положение на Дворцовой площади потребовалось привлечь силы 2000 солдат и 400 рабочих[7], которые за 1 час 45 минут установили монолит.

Колонна наклонно приподнялась, неспешно поползла, оторвалась от земли и её завели на позицию над пьедесталом. По команде канаты были отданы, колонна плавно опустилась и стала на своё место

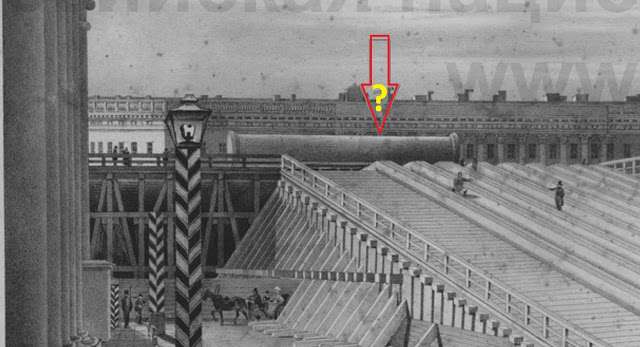

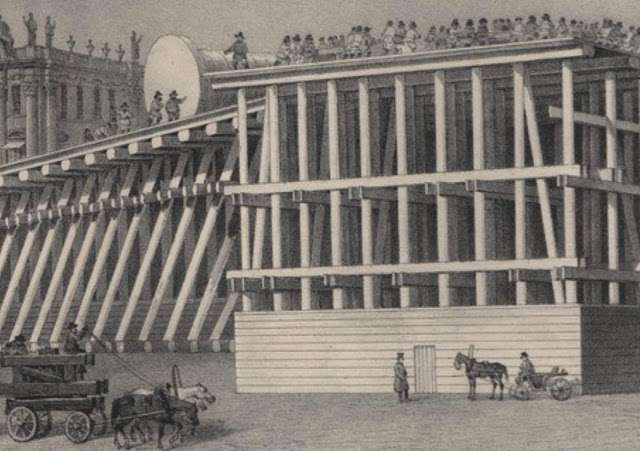

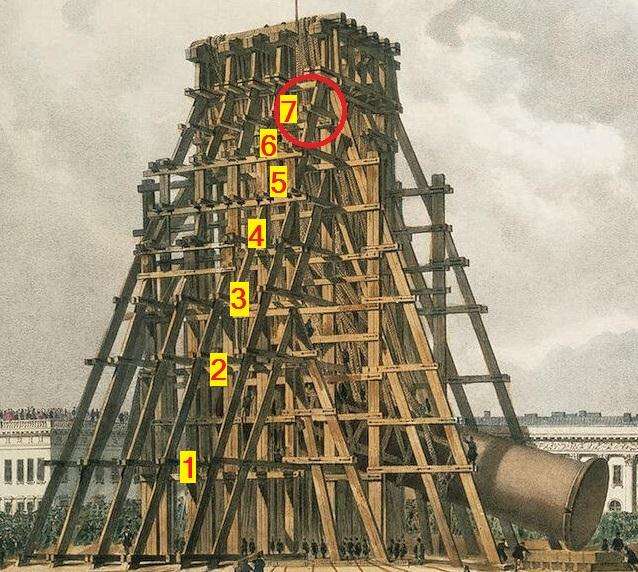

Это 68-я страница альбома Монферрана. Всего 9 горизонтальных перекладин на башне. В треугольной части 2 ряда перекладин вдоль башни. И обратите внимание - две горизонтальных перекладины внутри проема для колонны. Зато в правом крыле подъемной башни отсутствует одна горизонтальная перекладина (я ее пометил знаком вопроса).

Обратите внимание на титаническое сооружение - трамплин для закатывания колонны. Построен целый город из дерева. Какой в этом смысл? Ведь, в конце концов, колонну все равно поднимут на веревках в вертикальном положении над пьедесталом. Почему нельзя было подкатить ее просто по земле к подъемной башне? Ну поднимут ее на несколько метров выше. Зачем строить целый деревянный город? По крайней мере, этот же трамплин можно было построить не от набережной а возле подъемной башни. Зачем строить лишние сотни метров гигантского деревянного моста?

И особенно не понятно зачем строить гигантский деревянный помост высотой с трехэтажный дом вокруг башни, где даже колонна не будет продвигаться?

Это фрагмент рисунка тоже Монферрана (69-я страница его альбома). В верхней треугольной части тоже 2 ряда горизонтальных перекладин (картинка взята отсюда http://www.liveinternet.ru/users/belonnataliya/post150635703).

Красуйся, град Петров!

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…